19. Juli 2014 | M.Sc.-Met. Anna Wieczorek

Wolken und ihre Bezeichnungen

Am gestrigen Freitag kamen im Thema des Tages Begriffe wie Cirrus oder Stratocumulus zur Sprache. Diese Begriffe geben Wolkentypen an. Aber wonach klassifiziert man Wolken und was bedeutet das? Diese Frage soll im heutigen Thema des Tages beantwortet werden.

Zunächst soll erklärt werden, was eine Wolke ist bzw. wie sie

entsteht.

Wolken sind eine sichtbare Anhäufung von Wasserdampf, die aus

feinsten Wassertröpfchen oder Eiskristallen bestehen. Wolken

entstehen, wenn der in der Atmosphäre enthaltene Wasserdampf an

sogenannten Kondensationskernen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit

von 100% kondensiert und Wassertröpfchen bzw. durch Gefrieren

Eiskristalle bildet. Als Kondensationskerne bzw. -keime dienen

beispielsweise Salzpartikel oder Staub. Je nach genauem

Entstehungsprozess der Wolke und somit auch der Zusammensetzung der

Wolkenpartikel entstehen die unterschiedlichsten Erscheinungsformen

der Wolken.

Die erste Wolkenklassifikation wurde von dem englischen Pharmazeuten

und Hobbymeteorologen Luke Howard im Jahre 1803 erstellt. Er teilte

die Wolken in Anlehnung an die Biologie in Familien, Gattungen, Arten

und Unterarten ein. Seine Einteilung ist heute noch in der

verbesserten Klassifikation der WMO (World Meteorological

Organization) als internationale Klassifikation gebräuchlich und soll

im Folgenden kurz erläutert werden.

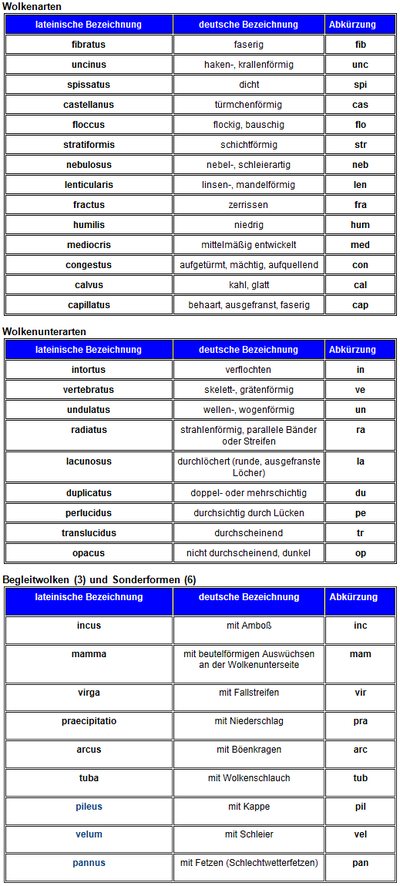

Grundsätzlich werden bei der Wolkenklassifikation das

Erscheinungsbild, die Form, Größe und Gestalt der Wolke und die

hervorgerufenen optischen Effekte wie Schatten oder

Lichtdurchlässigkeit mit einbezogen. Daraus ergeben sich 4

Wolkenfamilien, 10 Wolkengattungen, 14 Wolkenarten, 9

Wolkenunterarten und 9 Sonderformen und Begleitwolken.

Die Wolkenfamilien lassen sich durch die Wolkenhöhe ("Stockwerke";

die angegebenen Werte gelten für die mittleren Breiten) festlegen:

- tiefe Wolken in einer Höhe von 0 bis 2 km,

- mittelhohe Wolken in einer Höhe von 2 bis 7 km und

- hohe Wolken in einer Höhe 5 bis 13 km.

Wolken, die eine große vertikale Erstreckung besitzen und sich somit

über alle "Stockwerke" erstrecken, stellen die vierte Wolkenfamilie

dar.

Die Gattungen teilen in der Regel die Familien in zwei Formen auf:

haufenförmige Wolken (Cumulus) und schichtförmige Wolken (Stratus).

Die hohen Wolken besitzen eine weitere Gattung, die sogenannten

Schleierwolken (Cirrus), die vollständig aus Eiskristallen bestehen

und Kondensstreifen ähneln. Im tiefen "Stockwerk" existiert noch eine

Mischform aus Stratus und Cumulus (Stratocumulus), die prinzipiell

wie eine schichtförmige Wolke ausschaut, in der aber noch markante

Strukturen zu erkennen sind. Ist die Familie und Gattung der Wolke

bekannt, ergibt sich der Name bzw. die Bezeichnung der Wolke. Für die

tiefen Wolken gibt die Gattung den Namen vor. Bei hohen Wolken kommt

ein "Cirro-" vor die Gattungsbezeichnung, bei mittelhohen ein "Alto-"

und bei vertikal mächtigen Wolken ein "Nimbo-".

Die Wolkenart wird durch die Gestalt der Wolke bestimmt. So erhält

beispielsweise eine linsenförmige Wolke den Beinamen lenticularis

oder eine hakenförmige Wolke den Beinamen uncinus. Die Unterarten

klassifizieren die Wolken dann noch genauer, z. B. erhält eine Wolke,

die die Sonne besonders gut durchscheinen lässt, die Unterart

translucidus.

Am Ende soll noch ein Beispiel zur Veranschaulichung angeführt

werden. Die im Volksmund unter Schönwetterwolken bekannten Cumulus

sind tiefe Wolken. Je nach genauer Erscheinungsform erhalten sie den

Beinamen (Wolkenart):

- humilis: horizontale Erstreckung ist höher als die vertikale, also

breiter als hoch

- mediocris: mittelgroß

- congestus: vertikale Erstreckung ist höher als die horizontale,

also höher als breit

Beispielbilder aller Wolkenbezeichnungen lassen sich im

internationalen Wolkenatlas einsehen. Die deutsche Fassung ist unter

"Wolkenatlas" im Wetterlexikon unter http://www.dwd.de/lexikon verfügbar.

© Deutscher Wetterdienst

Themenarchiv:

25.04. - Tag des Baumes

24.04. - Endlich wieder Regen?!

23.04. - Ein Käffchen geht immer

22.04. - Die Gewittersaison ist gestartet

21.04. - Die Gewitterlage am Ostersonntag

20.04. - Knoblauch: Der Wetterflüsterer im Beet

19.04. - Bicycle day

18.04. - Gewitterprognose im Warndienst des DWD

17.04. - Niederschlagsbilanz

16.04. - Starker Temperaturkontrast mit Folgen

15.04. - Große Wetter- und Temperaturkontraste über Deutschland

14.04. - Niederschläge auf der Alpensüdseite

13.04. - Endlich Regen – aber Vorhersage mit Tücken

12.04. - Das neue Naturgefahrenportal (NGP) des Deutschen Wetterdienstes

11.04. - Der Wind, der Wind, …

10.04. - Sonnige Aussichten

09.04. - Erster Sommertag am Wochenende?

08.04. - Wichtige Links auf der Homepage

07.04. - Temperatursturz par excellence: Lappland wärmer als Leipzig?

06.04. - Auf der Suche nach dem Regen

05.04. - Zunehmende Trockenheit und ihre Auswirkungen

04.04. - Unwetter auf den Kanaren

03.04. - Auf Frühlingswärme folgt Temperatursturz

02.04. - Deutschlandwetter im März 2025

31.03. - Wettercasts

30.03. - Hagelstürme in Europa

29.03. - Gekonntes Täuschungsmanöver

28.03. - Neues satellitengebundenes Blitzmesssystem hilfreich für Wetterwarnungen?

27.03. - Phantastische Atmosphärenmuster und wo sie zu finden sind