09. September 2014 | Dipl.-Met. Adrian Leyser

USA 2014: Das Jahr der Extreme

Anfang September wurde im Thema des Tages und auch über eine offizielle Pressemitteilung des Deutschen Wetterdienstes wie gewohnt ein Rückblick auf den vergangenen meteorologischen Sommer (Juni bis August) gegeben.

"Anfangs sehr warm, später deutliche Abkühlung" und "Zu Beginn trocken und warm - dann viele heftige Gewitter und nass", hieß es in der DWD-Mitteilung. Diese prägnanten Schlagzeilen sind durchaus sinnvoll und auch im Sinne einer fachlich korrekten und vollständigen Bewertung der Geschehnisse, wenn sich Wetterextreme (hier Temperatur und Niederschlag) zu einem dem vieljährigen Mittelwert nahezu entsprechenden Durchschnitt nivellieren. War das Wetter bezüglich des Mittelwertes wirklich immer und überall "normal", oder resultiert der Durchschnittswert aus einer räumlichen und/oder zeitlichen Aneinanderreihung gegensätzlicher Extreme? Folgendes Beispiel zeigt, von welcher fundamentalen Bedeutung es ist, neben der Bildung von räumlichen und zeitlichen Durchschnittswerten auch stets deren Zustandekommen zu hinterfragen.

It's the 1st time this century we've seen so much ice on the Great Lakes. More:

http://t.co/Jv0fdlhSHB pic.twitter.com/27nKh4ixM8

— The Weather Channel (@weatherchannel) 8. Februar 2014

Wir wollen nun über den "großen Teich" nach Nordamerika reisen. Vor

allem hinsichtlich der Temperatur erlebten die Vereinigten Staaten

von Amerika bis jetzt ein Jahr der Extreme und Rekorde. Richtet man

den Blick auf die Sommermonate, dann ergab sich folgendes Bild:

einige Städte im Nordwesten der USA verzeichneten den wärmsten Sommer

seit Aufzeichnungsbeginn. Der Beginn der Wetteraufzeichnungen liegt

wohlgemerkt vielfach über 100 Jahre zurück. Oft liegen die positiven

Abweichungen vom vieljährigen Mittel bei 3 Grad, mit Spitzenwerten um

4 Grad (zum Vergleich: der deutsche Rekordsommer von 2003 kam auf

eine Abweichung von 3,3 Grad). Von den größten Anomalien betroffen

sind besonders die Pazifikstaaten Kalifornien, Oregon und Washington.

In Medford (Oregon) beispielsweise wurde ein Temperaturmittel von

23,8 Grad Celsius registriert und der alte Rekord von 1967 damit

gleich um 0,6 Grad übertroffen. So oder so ähnlich sieht es in vielen

Städten der oben erwähnten US-Staaten aus. Zeitgleich geht der Sommer

in den meisten anderen US-Staaten als eher kühler, im Umfeld der

"Great Lakes" und in den Staaten der nördlichen "Great Plains" sogar

als rekordverdächtig kalter und zudem auch nasser in die

Geschichtsbücher ein. Einige Großstädte warten dort immer noch - und

in diesem Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch

vergeblich - auf Temperaturen über der 90-Grad-Fahrenheit-Marke

(entspricht etwa 32 Grad Celsius). Diese Tatsache ist als durchaus

bemerkenswert einzustufen, gibt es doch über dem nordamerikanischen

Kontinent sonst regelmäßig Hitzewellen, die bis weit in den Norden

vorstoßen. Chicago erreichte diese Marke nur dreimal in diesem

Sommer, wobei ganze siebzehn Tage mit Temperaturen über 32 Grad

Celsius statistisch gesehen zu erwarten sind.

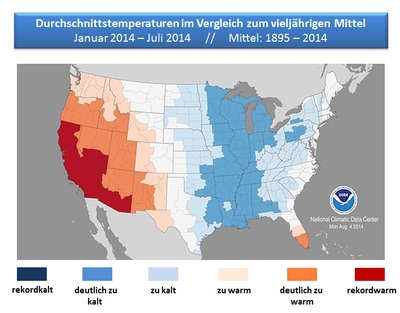

Betrachtet man nun den Zeitraum von Januar 2014 bis Juli 2014, findet

sich eine vergleichbare Verteilung der Temperaturextrema (siehe dazu

die Abbildung der Abweichungen der Durchschnittstemperaturen). Erstaunlich und laut Klimaportal der NASA absolut

beispiellos ist das gleichzeitige Auftreten von rekordverdächtig

warmen und rekordverdächtig kalten Regionen über diesem

vergleichsweise langen Zeitraum. Nahezu die gesamte Westhälfte der

USA weist deutlich zu hohe Durchschnittstemperaturen für diesen

Jahresabschnitt auf. Von Kalifornien über Nevada bis nach Arizona

purzelten sogar häufig entsprechende Rekorde. Dem gegenüber steht

eine zu kalte Osthälfte (mit Ausnahme von Südflorida und einigen

küstennahen Regionen), wo vor allem in einem Streifen von den "Great

Lakes" bis an den Golf von Mexiko besonders hohe negative

Abweichungen der Durchschnittstemperaturen vom vieljährigen Mittel

auftraten.

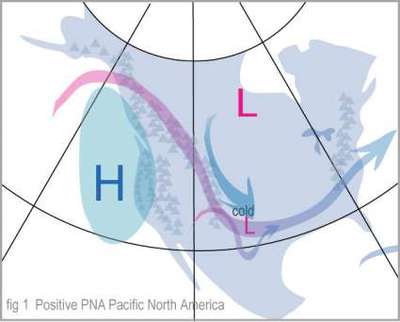

Als mögliche Ursache für diese Kontraste wird ein nahezu stationäres

und im Wesentlichen seit Dezember letzten Jahres in Erscheinung

tretendes Hochdruckgebiet über dem Ostpazifik genannt. Zwischen

diesem Hoch und einem Tief, das sich weiter östlich über einen langen

Zeitraum etablieren konnte, stellte sich über weite Strecken eine

nördliche Strömung ein. Damit konnte über den zentralen und östlichen

Gebieten der USA einerseits in den Wintermonaten kalte Luft aus hohen

Breiten angezapft und bis weit nach Süden verfrachtet werden.

Andererseits wurden im Sommer Warmluftvorstöße nach Norden

weitestgehend unterbunden. Dagegen konnten sich die Luftmassen im

Westen der USA insbesondere in den Sommermonaten unter dauerhaftem

Hochdruckeinfluss besonders stark erwärmen.

Auch wenn es sich hierbei um ein "Extrembeispiel" handelt, zeigt es

doch, dass Durchschnitte, Mittelwerte u. Ä. nur statistische

Werkzeuge sind, die mit Vorsicht und vor allem nicht ohne

zusätzlichen Kommentar zu genießen sind. Man stelle sich vor, es

lägen im genannten Fall nur über die gesamte Fläche der Vereinigten

Staaten gemittelte Werte zur Verfügung. So würde ein dem vieljährigen

Mittel nahezu entsprechender Wert herauskommen. Daher bedarf es zur

vollständigen Bewertung der meteorologischen Bedingungen eines

genaueren Studiums.

© Deutscher Wetterdienst

Themenarchiv:

02.04. - Deutschlandwetter im März 2025

31.03. - Wettercasts

30.03. - Hagelstürme in Europa

29.03. - Gekonntes Täuschungsmanöver

28.03. - Neues satellitengebundenes Blitzmesssystem hilfreich für Wetterwarnungen?

27.03. - Phantastische Atmosphärenmuster und wo sie zu finden sind

26.03. - Das Wetter zur partiellen Sonnenfinsternis

25.03. - Rekordverdächtiger US-Tornado-Outbreak vom 14. bis 16.03.2025

24.03. - Erste Frühlingsgewitter samt lokalem Starkregen

23.03. - Der Welttag der Meteorologie 2025

22.03. - Übergang zu wechselhaftem Frühlingswetter

21.03. - Hält die Niederschlagsarmut an?

20.03. - Frühlingshaftes Hochdruckwetter, aber…

19.03. - Wenn die Müdigkeit im Frühjahr zuschlägt

18.03. - Die Zeichen stehen auf Frühling

17.03. - Hey JUDE!

16.03. - St. Patrick‘s Day

15.03. - Extreme Wetterbedingungen in den USA

14.03. - Tag der Mathematik

13.03. - Phänomen Nebel - Teil 4: Optische Nebelerscheinungen und Nebelauflösung

12.03. - Niederschläge hierzulande und weltweit

11.03. - An der Schwelle zum Erstfrühling

10.03. - Waldbrandbekämpfung macht erfinderisch

09.03. - Das Ende des Hochdruckwetters

08.03. - Die Bise zu Karneval

07.03. - Taschentuchsaison

06.03. - Große Tagesgänge - Vom Winter in den Frühling in wenigen Stunden

05.03. - Rossby-Wellen: Die harmonische Interaktion planetarer Kräfte

04.03. - Vertreibung des Winters?!