19. November 2014 | Dipl.-Met. Helge Tuschy

Lake Effect Snow - die lokale Schneemaschine

Im vergangenen Herbst wurde bereits in einem "Thema des Tages" kurz √ľber den Einfluss und die Auswirkungen des warmen Wassers (z.B. der Nord- und Ostsee) auf das lokale Wetter entlang der K√ľsten geschrieben (der Fokus hierbei waren Gewitter und Tornados).

Entstandene kräftige Niederschläge waren vor allem ein Resultat von

k√ľhlerer Luft in h√∂heren Schichten der Troposph√§re (2-3 km √ľber

Meeresniveau), die √ľber das sehr warme Wasser strich.

Buffalo it still getting pummeled with lake effect snow through the night.. Pretty amazing sight actually.. pic.twitter.com/CfEFzQ2zR5

‚ÄĒ Jay McKee (@JayMcKee74) 19. November 2014

Ein ähnliches Phänomen kann man nun auch im Winter erleben, wobei

dieses jedoch deutlich kräftiger ausfällt, mit entsprechend größeren

Auswirkungen in den betroffenen Gebieten. Es spielen hier nicht nur

die Temperaturunterschiede von Wasseroberfläche und Luft eine Rolle,

sondern weitere meteorologische Parameter. Das Phänomen wird als

"Lake Effect Snow" (LES) bezeichnet.

Besonders intensiv fällt der LES im Norden der Vereinigten Staaten

(USA) entlang der Großen Seen aus, weshalb wir den Fokus in diesem

"Thema des Tages" auf diese Region legen. Dieser Effekt kann jedoch

weltweit an jeder Wasseroberfläche beobachtet werden, die eine

entsprechende Größe aufweist und von einer kalten Luftmasse

√ľberstrichen wird. Trotz des relativ leichten physikalischen

Grundverständnisses handelt es sich hierbei um ein sehr komplexes

Phänomen, welches hinsichtlich der Lage und Intensität bis heute nur

schwer vorhergesagt werden kann. Der LES findet in organisierten

"Bändern" statt, die aus kräftigen Schneeschauern, teils auch

Wintergewittern zusammengesetzt sind. Mal handelt es sich hierbei um

ein einziges und kräftiges Niederschlagsband, mal um eine Vielzahl

von schwächeren Bändern. Doch was macht die Entstehung dieser Bänder

aus?

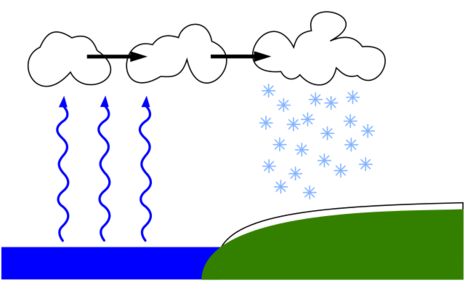

R√ľckseitig eines kr√§ftigen Tiefdruckgebietes wird sehr kalte Luft von

Kanada s√ľdw√§rts in den Norden und Nordosten der USA gelenkt. Diese

Luftmasse weist neben den geringen Temperaturen auch eine

entsprechend niedrige Feuchte auf (kalte Luft kann weniger

Wasserdampf aufnehmen als wärmere). Die trocken-kalte Luft erreicht

nun die Gro√üen Seen und √ľberstr√∂mt diese von Nordwest nach S√ľdost.

Dabei wird der "Motor des LES" angeworfen, denn zwischen der warmen

Wasseroberfläche (momentan bei 6 bis 10, teils bis 13 Grad) und der

eisigen kanadischen Kaltluft entwickeln sich markante (vertikale)

Temperaturgegens√§tze. Sie sorgen daf√ľr, dass die Luftmasse von unten

her labilisiert wird (kalte Luft, die √ľber warme Luft str√∂mt sorgt

daf√ľr, dass Luftpakete aufsteigen k√∂nnen), wobei diverse Studien

zeigten, dass zwischen der Wasseroberfläche und der Temperatur in 1.5

km √ľber Grund eine Differenz von mindestens 13 Grad Celsius bestehen

muss. Dies sorgt dann f√ľr gen√ľgend Energie, damit sich kr√§ftige und

langlebige Niederschlagsbänder bilden können.

Nat√ľrlich muss f√ľr diesen Prozess gew√§hrleistet sein, dass die

Wasseroberfläche auch nicht zugefroren ist, was den (latenten)

W√§rmetransfer von Wasser in die Luft unterbinden w√ľrde. Da die Gro√üen

Seen weltweit gesehen die größte Frischwasserquelle darstellen

(ausgenommen der Polareiskappen) und somit dank des geringen

Salzgehaltes z√ľgig mit dem Gefrieren beginnen, nimmt das Risiko des

LES im Verlauf des Winters allmählich ab.

Je weiter die kalte Luft nun √ľber das warme Wasser str√∂mt, umso

labiler wird diese Luftmasse und umso mächtiger (in der Vertikalen)

wird diese labile Schicht. F√ľr kr√§ftige LES-Ereignisse ist es daher

wichtig, dass die labile Luftmasse nicht ungehindert (vertikal)

w√§chst, was bedeuten w√ľrde, dass sich die (potentielle) Energie immer

weiter verteilen w√ľrde. Ziel ist es, dass die ganze Labilit√§t in

einer begrenzten Schicht zur Verf√ľgung gestellt wird, damit sie zur

Bildung von kräftigen Schneeschauern "freigelassen" werden kann. Dies

wird durch einen sogenannten Deckel (eine stabile Schichtung mit

etwas w√§rmerer Luft) in 2-3 km √ľber Grund gew√§hrleistet, der in

besonders labilen Fällen auch deutlich höher liegen kann.

A massive wall of snow swept over Lake Erie and Buffalo, New York, on Tuesday morning. pic.twitter.com/PpbJ2oYsh0

— ABC News Weather (@abcnewswx) 18. November 2014

Ein weiterer Mechanismus f√ľr die organisierten Schneeb√§nder ist der

Wind, der nur eine geringe Richtungsänderung mit der Höhe aufweisen

darf. Wenn der Wind zu stark mit der Höhe zunimmt oder aber der Wind

mit der Höhe markant dreht, können sich keine organisierten und

langlebigen Bänder ausbilden, da sie z.B. regelrecht zerrissen

werden. Schon eine Windrichtungs√§nderung von wenigen Grad kann daf√ľr

sorgen, dass sich die Bänder in eine andere Region verlagern. Dies

kann während eines Ereignisses mehrmals vorkommen.

"Der arme Wettervorhersager, der solch ein Ereignis erfassen und in

entsprechende Warnungen umm√ľnzen muss!"

Neben all diesen "Zutaten" sorgt nat√ľrlich auch die Orographie f√ľr

eine Unterst√ľtzung. Wie man sich leicht vorstellen kann, ist die

Reibung √ľber den Wasserfl√§chen der Seen deutlich geringer als √ľber

Land, sodass sich Konvergenzen (Bereiche, wo Winde aus

unterschiedlichen Richtungen zusammenströmen und Aufsteigen) entlang

der K√ľsten ausbilden k√∂nnen. F√∂rderlich ist es auch, wenn von S√ľden

her noch Feuchte herangef√ľhrt, die sich mit der kalten Luft √ľber den

Großen Seen vermischt.

Die entstandenen Niederschlagsbänder sorgen dank ihrer geringen

Breite von meist nur wenigen Kilometern daf√ľr, dass z.B. ein Ort im

Schnee versinkt, während in den Nachbarorten deutlich weniger oder

gar kein Schnee fällt. Schneefallraten von 10 bis 15 cm pro Stunde

inklusive Blitz und Donner sind in manchen Bändern möglich, so dass

gewaltige Neuschneemengen fallen können (z.B. 195 cm binnen 24 h vom

11. bis zum 12. Januar 1997 in Montague, New York).

© Deutscher Wetterdienst

Bild: Wikicommons

Themenarchiv:

27.12. - Nicht aufs Glatteis f√ľhren lassen

26.12. - Kleines meteorologisches Weihnachtsgedicht

25.12. - Kaltes Hochdruckwetter prägt Weihnachten

24.12. - Weihnachten vor 15 Jahren: "Scarlett" schneite den S√ľden Deutschlands ein

23.12. - Wie lange hält das hochdruckdominierte Wetter an?

22.12. - Angeweißte Weihnachten 2025

21.12. - Schnee an Heiligabend?

20.12. - Gef√ľhlt k√§lter in der Weihnachtswoche

19.12. - Die pazifische Taifunsaison 2025 - Ein R√ľckblick

18.12. - Schneeflöckchen, Weißröckchen

17.12. - Beim Klettern in der Halle lieber die Luft anhalten

16.12. - Sonnenscheinbilanz zur Monatsmitte

15.12. - Was tun an grauen Tagen?

14.12. - Von Meteoren, Hochnebel, Inversionen und optimaler Himmelssicht

13.12. - Novembergrau oder Dezembergrau?

12.12. - Extreme Dezember: 2010 und 2015 im Vergleich

11.12. - Hoch ELLINOR bringt graue Tristesse

10.12. - Ein erster Griff in die Spekulatiuskiste

09.12. - Die heiße Kugel

08.12. - Vom Winter keine Spur!

07.12. - Ein Sonntag mit Film und Fernsehen

06.12. - Jahresr√ľckblick 2025 | Teil 2

05.12. - Jahresr√ľckblick 2025 | Teil 1

04.12. - Tiefdruckeinfluss √ľber dem √∂stlichen Mittelmeer

03.12. - Deutschlandwetter im Herbst 2025

02.12. - Deutschlandwetter im November 2025

01.12. - Nebel im Winterhalbjahr

30.11. - Milder Winterstart

29.11. - Die atlantische Hurrikansaison 2025 - Ein R√ľckblick