01. Juli 2015 | MSc.-Met. Sebastian Schappert

Von hohem und tiefem Druck

Ob im Fernsehen, im Radio oder auch an dieser Stelle: Im Thema des Tages ist immer wieder die Rede von Hoch- und Tiefdruckgebieten. Und auch in den vergangenen Tagen waren Hochdruckeinfluss und "Hitzewelle" in aller Munde, was bei dem einen oder anderen Sommer-Sonne-Fan für große Vorfreude auf Bade- und Biergartenwetter sorgte.

Hoch "Annelie" lässt uns bei bis zu 40 Grad schwitzen http://t.co/yC6smdQg75 pic.twitter.com/eVrZsJVgL1

— Open News Germany (@OpenNewsDeutsch) 1. Juli 2015

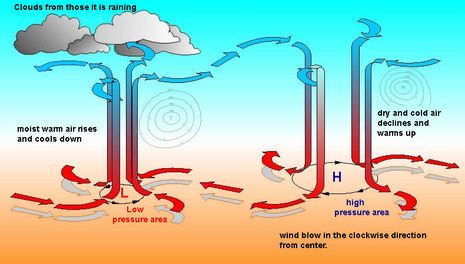

Werfen wir heute einen Blick auf die Entstehung solcher Hoch- und Tiefdruckgebiete.

Mit dem Luftdruck beschreibt man die Kraft, die die Luft aufgrund

ihrer Masse auf eine Fläche am jeweils betrachteten Ort ausübt.

Stellt man sich die Luft in einer Säule vom Erdboden bis zum

äußersten Rand der Atmosphäre vor, so lastet diese Luftsäule mit

ihrem gesamten Gewicht auf dem entsprechenden Untergrund an der

Erdoberfläche. Dabei wurde der mittlere Luftdruck unserer Atmosphäre

auf 1013,25 Hektopascal (hPa) als sogenannte "Normalbedingung"

festgelegt. Misst man den Luftdruck mit zunehmender Höhe, so befinden

sich immer weniger Luftmassen oberhalb des entsprechenden

Messpunktes, weshalb die gemessenen Druckwerte sinken.

Aber nicht nur in der Vertikalen ändert sich der Luftdruck, auch

horizontal liegen Unterschiede vor. Aktuell (8 Uhr MESZ) zeigt das

Barometer im Offenbacher Wetterpark (Hessen) 1020,1 hPa an, während

an der Station in Goldberg (Mecklenburg-Vorpommern) 1024,9 hPa und in

Freiburg (Baden-Württemberg) 1018,5 hPa gemessen werden. Diese Werte

sind zur besseren Vergleichbarkeit auf Meeresniveau korrigiert, wobei

hierfür die entsprechende Ortshöhe, Luftfeuchte, Temperatur, usw.

berücksichtigt wurde. Es zeigt sich also, dass der Druck horizontalen

Schwankungen unterliegt. Und gerade diese Unterschiede im Luftdruck

sind entscheidend für die Entwicklung unseres Wetters. Aber wie

kommt es zu den unterschiedlichen Druckwerten?

Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Da an dieser Stelle

nicht alle im Detail beleuchtet werden können, beschränken wir uns

auf die horizontalen Temperaturunterschiede, die unter anderem für

das Aufsteigen und Absinken in der Atmosphäre verantwortlich sind.

Werden warme Luftmassen an der Westflanke eines Hochdruckgebiets

(Luftzirkulation mit Drehung im Uhrzeigersinn) von Süden nach Norden

in das betrachtete Gebiet transportiert, so werden kältere durch

wärmere Luftmassen ausgetauscht. Da sich physikalisch gesehen die

wärmere Luft ausdehnt und somit leichter ist als kältere Luft, kommt

es bei dem Luftmassenwechsel zu einem Druckfall. Erwärmt nun die

Sonne zusätzlich die bodennahen Schichten, werden die Luftmassen noch

wärmer und somit auch leichter als die Umgebungsluft und steigen auf.

Allerdings ist dem Aufsteigen in der Höhe auch eine Grenze gesetzt.

Die unterste Luftschicht wird auch als "Troposphäre" bezeichnet und

umfasst die unteren Luftschichten zwischen dem Erdboden und 12 bis 17

km Höhe. Die Obergrenze der Troposphäre kennt man als "Tropopause".

Diese stellt eine Art "Deckel" dar und verhindert das weitere

Aufsteigen in die Höhe. Entsprechend muss die Luft horizontal

ausweichen und auseinander strömen. Fließen nun immer größeren Mengen

an Luft aus einer bestimmten Region aus, nimmt im Mittel die Masse

der Luft in der vertikalen Säule ab und somit auch der Luftdruck.

Entsprechend herrscht tieferer Druck als in der Umgebung vor und ein

sogenanntes Tiefdruckgebiet (auch Zyklone genannt) bildet sich aus.

Den Ort des tiefsten Drucks bezeichnet man dabei als Kern der

Zyklone.

Bei den Hochdruckgebieten, die man auch als Antizyklonen bezeichnet,

läuft der Entstehungsprozess genau umgekehrt ab. Kalte Luftmassen

werden an der Westflanke eines Tiefs (Luftzirkulation mit Drehung

gegen den Uhrzeigersinn) nach Süden transportiert und sorgen für

einen Druckanstieg. Im Winter kann die zusätzliche Ausstrahlung des

Bodens für die Abkühlung der über dem Land vorherrschenden Luftmasse

sorgen. Diese kalten Luftmassen sind schwerer als die verhältnismäßig

wärmeren Luftmassen in der Umgebung und sinken ab. Entsprechend muss

in der Höhe immer mehr Luft aus der Umgebung nachfließen, die

ebenfalls absinkt. Durch die verstärkt einfließenden Luftmassen

steigt der Druck im Vergleich zur Umgebung an und es bildet sich ein

Hochdruckgebiet aus.

Im Gegensatz zu den aufsteigenden Luftmassen der Tiefdruckgebiete,

die sich mit der Höhe abkühlen, erwärmen sich die absinkenden

Luftmassen der Hochdruckgebiete auf ihrem Weg zum Erdboden. Und da

wärmere Luftmassen mehr Wasserdampf aufnehmen können, nimmt die

relative Luftfeuchte mit der Erwärmung ab und es kommt zur Auflösung

von Wolken und steigenden Temperaturen am Boden.

Aktuell befindet sich Deutschland unter dem Einfluss von Hoch

ANNELIE, das dabei für absinkende Luftmassen sorgt. Entsprechend sind

am heutigen Mittwoch nur wenige Wolken am Himmel zu sehen und die

Sonne kann meist ungehindert einstrahlen. Zudem werden im

Zusammenspiel mit Tief QUINTUS (man erinnere sich an die

entsprechende Drehrichtung der Druckgebilde) heiße Luftmassen aus der

Sahara vor allem nach Frankreich transportiert, die dort für

Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke sorgen. In Deutschland selbst

werden im heutigen Tagesverlauf etwas niedrigere Temperaturen um 25

Grad im Nordosten und vereinzelt bis zu 36 Grad am Oberrhein

erwartet. Zum Wochenende verlagern sich die heißen Luftmassen

allmählich ostwärts und greifen auf ganz Deutschland über. Also

nichts wie ab ins Schwimmbad oder an den Badesee!

© Deutscher Wetterdienst

Themenarchiv:

24.04. - Endlich wieder Regen?!

23.04. - Ein Käffchen geht immer

22.04. - Die Gewittersaison ist gestartet

21.04. - Die Gewitterlage am Ostersonntag

20.04. - Knoblauch: Der Wetterflüsterer im Beet

19.04. - Bicycle day

18.04. - Gewitterprognose im Warndienst des DWD

17.04. - Niederschlagsbilanz

16.04. - Starker Temperaturkontrast mit Folgen

15.04. - Große Wetter- und Temperaturkontraste über Deutschland

14.04. - Niederschläge auf der Alpensüdseite

13.04. - Endlich Regen – aber Vorhersage mit Tücken

12.04. - Das neue Naturgefahrenportal (NGP) des Deutschen Wetterdienstes

11.04. - Der Wind, der Wind, …

10.04. - Sonnige Aussichten

09.04. - Erster Sommertag am Wochenende?

08.04. - Wichtige Links auf der Homepage

07.04. - Temperatursturz par excellence: Lappland wärmer als Leipzig?

06.04. - Auf der Suche nach dem Regen

05.04. - Zunehmende Trockenheit und ihre Auswirkungen

04.04. - Unwetter auf den Kanaren

03.04. - Auf Frühlingswärme folgt Temperatursturz

02.04. - Deutschlandwetter im März 2025

31.03. - Wettercasts

30.03. - Hagelstürme in Europa

29.03. - Gekonntes Täuschungsmanöver

28.03. - Neues satellitengebundenes Blitzmesssystem hilfreich für Wetterwarnungen?

27.03. - Phantastische Atmosphärenmuster und wo sie zu finden sind

26.03. - Das Wetter zur partiellen Sonnenfinsternis

25.03. - Rekordverdächtiger US-Tornado-Outbreak vom 14. bis 16.03.2025