Am 9. Dezember 2014 rüttelte es heftig auf dem Nordatlantik zwischen Grönland und Island. Grund dafür war aber nicht etwa ein Erdbeben, sondern eine sogenannte "Wetterbombe" mit einem Kerndruck von unter 945 Hektopascal. Als solche bezeichnet man in Wissenschaftlerkreisen Tiefdruckgebiete, bei denen es zu einer rapiden Tiefdruckentwicklung (Zyklogenese) mit einem Druckfall von mehr als 24 Hektopascal in 24 Stunden kommt. Doch trotz der Schäden, die diese Wetterbombe beispielsweise in Westnorwegen anrichtete, hatte sie einen großen Nutzen.

Vieles, was wir Menschen über den Aufbau der Erde wissen, haben wir durch die Beobachtung und Auswertung seismischer Wellen, die im Erdinneren propagieren, gelernt.

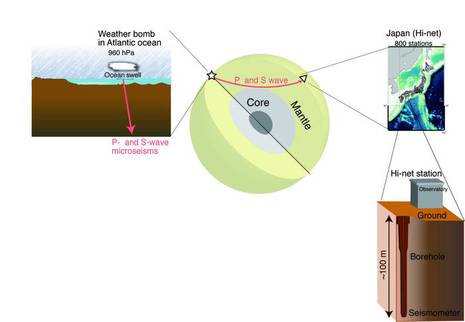

Diese werden unterschieden nach Raum- und nach Oberflächenwellen. An dieser Stelle sollen uns nur erstere interessieren. Die Raumwellen lassen sich wiederum einteilen, nämlich nach den sogenannten P- und S-Wellen. Primärwellen (P-Wellen) sind Longitudinalwellen, das heißt, sie schwingen in Ausbreitungsrichtung. Ein alltägliches Beispiel dafür ist die Schallausbreitung in der Luft. Bei Sekundärwellen (S-Wellen) handelt es sich hingegen um Transversalwellen, sie schwingen also quer zur Ausbreitungsrichtung. Da sich P- und S-Wellen unterschiedlich schnell ausbreiten (P-Wellen mit ca. 5 bis über 8 km/s, S-Wellen ca. 3 bis 4,5 km/s), treffen sie an einem vom Bebenherd entfernten Ort unterschiedlich schnell ein. Aus der Zeitdifferenz zwischen dem Einsetzen der P- und der S-Wellen kann die Entfernung zum Herd bestimmt werden. Kann an mindestens drei verschiedenen Orten auf diese Weise die Entfernung zum Bebenherd bestimmt werden, lässt sich der Bebenherd im Rahmen der Messgenauigkeit festlegen.

Treffen die Raumwellen auf signifikante Grenzflächen im Erdinneren, wie beispielsweise diejenige zwischen Erdkruste und -mantel (die sogenannte Mohorovi?i?-Diskontinuität), so können sie reflektiert, gebrochen, gebeugt, gestreut, absorbiert oder umgewandelt werden. Weiß man um die Gesetzmäßigkeiten bei der Wellenausbreitung, kann man nach einem Erdbeben basierend auf der Verteilung der P- und S-Wellen Aussagen über die innere Struktur unseres Planeten machen.

Jedoch liegt genau darin ein Problem: In vielen Regionen der Welt bebt die Erde gar nicht oder nur sehr selten. Und demzufolge erhält man keine guten Messungen und abgeleiteten Visualisierungen des Erdinneren in diesen Gebieten, zumal man ja mittels aufwendiger Bohrungen nicht weiter als wenige Kilometer in die Erdkruste kommt und auch nicht einfach mal so ein Thermometer ins Erdinnere stecken kann.

An dieser Stelle können heftige Stürme über dem Ozean helfen. Diese erzeugen auf dem Meer Wellen, die so kräftig sein können, dass ein kleiner Teil der damit verbundenen Energie als akustische Wellen den Meeresboden erreicht. Dort angekommen, generiert die Energie schwache P- und S-Wellen, die sich durch das Gestein ausbreiten. So, als ob an dieser Stelle ein kleines Erdbeben stattgefunden hätte. Die unten stehende Abbildung soll dies schematisch darstellen.

Bisher konnten mit dieser Methode nur P-Wellen detektiert werden. Nun ist es zwei Forschern der Universität Tokio (Nishida und Takagi, 2016) zum ersten Mal gelungen, ein - wenn auch im Vergleich zum P-Wellen deutlich schwächeres - Signal von S-Wellen aufzuzeichnen. Als Datenbasis dafür diente eben diese Wetterbombe vom Dezember 2014. Die Forscher konnten dieses Signal detektieren, weil sie ein dichtes Seismometernetzwerk (200 Seismometer in der japanischen Region Chugoku) nutzten.

Dass sowohl P- als auch S-Wellen aufgezeichnet wurden, ermöglicht es, sich ein hochaufgelöstes Bild der Struktur der Erde direkt unter dem atlantischen Sturmsystem zu machen und die exakte Lage der Grenzschicht zwischen oberem und unterem Mantel in dieser Region zu bestimmen. Außerdem könnte diese Arbeit die Möglichkeit eröffnen, Schwankungen in solch wichtigen Grenzschichten zu entdecken und so das Wissen über die Konvektion im Mantel und die Bewegung der tektonischen Platten zu verbessern.

Wetterbomben gibt es nicht unbedingt häufiger als Erdbeben, jedoch können sie im Gegensatz zu den Erdbeben vielerorts über dem Meer auftreten und so das Bild des Erdinneren komplettieren. Mit ihnen ergibt sich die Möglichkeit einer weiteren Verzahnung der Geowissenschaften Meteorologie und Geophysik.