In Mitteleuropa hat sich wettertechnisch aktuell ja etwas breit gemacht, was sich nicht nur wie Winter anfühlt, sondern was in höheren Lagen auch wie Winter aussieht - auch wenn der Blick auf den Kalender etwas anderes verspricht. Immerhin kann man aber konstatieren, dass sich über Mitteleuropa der Wind etwas beruhigt hat. Dieser ist in den vergangenen Tagen ja mitunter auch recht ruppig unterwegs gewesen.

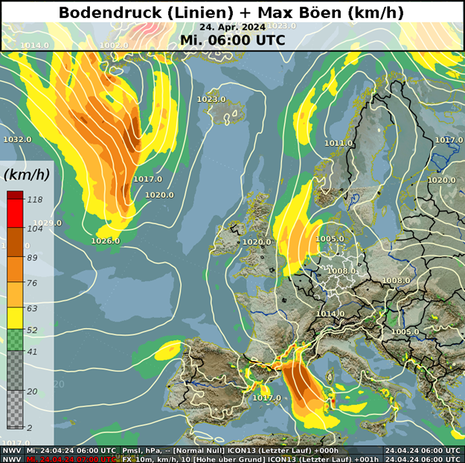

Wenn man den Atlantik, das Mittelmeer oder auch das Nordmeer mit in die Betrachtung einbezieht, so zeigen sich aber auch aktuell einige Ecken, in denen der Wind auf die Tube drückt. Die beigefügte Abbildung zeigt für den gestrigen Mittwochmorgen in Gelb-, Orange- und Brauntönen Gebiete mit stärkerer Windentwicklung (Modelldaten aus ICON). Diesbezüglich fällt die Nordsee ins Auge, aber auch der Nordatlantik südöstlich von Grönland oder das westliche Mittelmeer (die beiden letztgenannten Gebiete sind dabei mit einem roten Kreis markiert). Im Mittelmeer ist es übrigens der Mistral - das bekannteste Windphänomen im bzw. am westlichen Mittelmeer - der mit voller Sturmstärke aus dem Rhônetal in den Löwengolf weht. Weitere Informationen zum Mistral stehen übrigens im Thema des Tages vom 5.11.2022 zur Verfügung.

Neben den Starkwindfeldern sind in der Karte noch einige Hoch- und Tiefdruckzentren sowie die Isobaren, also die Linien gleichen Luftdrucks zu erkennen. Auffällig ist, dass der Wind immer dort kräftiger ausfällt, wo die Isobaren relativ eng zusammen liegen. Man sagt auch der Druckgradient, also der Druckunterschied in einer vorher festgelegten Entfernung, ist hoch. Und dieser Druckgradient ist oftmals, aber nicht immer der Auslöser für starken Wind.

Bei genauem hinsehen fällt auf: Obwohl der Mistral sogar etwas stärker weht als der namenlose Wind südöstlich von Grönland, ist der Druckgradient über dem westlichen Mittelmeer ein wenig schwächer ausgeprägt als auf dem Atlantik. Die entsprechenden Zahlenwerte finden Sie in den jeweiligen Erklärungskästen. Der Isobarenabstand bezieht sich dabei auf einen Druckunterschied von 3 Hektopascal und wurde im Bereich des stärksten Windes ermittelt.

Ist das ein Widerspruch zu der Aussage, dass der Wind vom Luftdruck abhängt? Nein, es gibt natürlich eine Erklärung. Sie wird von der Formel für den geostrophischen Wind geliefert, hier in einer etwas abgespeckten und damit appetitlicheren (oder einfach nur leichter verdaulichen) Form. Der geostrophische Wind stellt sich ein, wenn nur der Druckgradient und die von der Erdrotation verursachte Corioliskraft wirken. In der hier betrachteten zweidimensionalen Form lautet sie "v = 1/(2*ρ*ω*sinφ) * Δp/Δx".

Diese Formel ist weit weniger kompliziert als sie auf den ersten Blick aussieht. Der Wind, hier mit v abgekürzt, ist proportional zu Δp/Δx , dem letzten Faktor der Gleichung. Und der stellt letztendlich nichts anderes als den Druckgradienten dar, also die Änderung des Druckes p entlang einer Strecke x. Ist der Faktor groß, weht auch der Wind v entsprechend stark. Und wenn Δp/Δx zunimmt bzw. abnimmt, nimmt auch der Wind zu oder ab.

Im vorderen Teil der Gleichung stehen die drei physikalischen bzw. meteorologischen Größen ρ (Rho), ω (Omega) und sinφ (Sinus Phi). Sie stehen (zusammen mit dem Faktor 2, der hier im Weiteren unterschlagen wird) alle im Nenner eines Bruchs. Mit anderen Worten: Wenn diese Werte anwachsen, wird der Wert des Bruches kleiner und der Wind nimmt - von seinem Betrag her - ab.

Bei der Größe ω handelt es sich um die Winkelgeschwindigkeit der Erde, ein Maß für deren Rotationsgeschwindigkeit. Sie ist glücklicherweise konstant, sonst hätten wir zu den aktuell ohnehin schon großen Problemen auf unserem Planeten noch einige mehr zu meistern. Die zweite Größe ist ρ, die Luftdichte. Ist sie hoch, etwa auf der Erdoberfläche, so ist der Wind relativ schwach. Ist sie gering, etwa in größeren Höhen, so ist der Wind kräftiger. Für unsere Fragestellung aber ist sinφ die entscheidende Größe. Dabei ist φ selbst der Winkel der jeweiligen geographischen Breite, d.h. φ ist am Äquator 0°, am Nordpol 90° groß. Daraus ergibt sich für sinφ am Äquator der Wert null, am Nordpol aber der Wert eins - und sinφ wird kontinuierlich größer, je weiter man nach Norden zum Pol kommt.

Bezogen auf die Windgeschwindigkeit lässt sich daraus ableiten, dass der Wind bei gleichem Δp/Δx und bei gleicher Luftdichte ρ in höheren Breiten (also weiter im Norden) schwächer weht als in der Nähe des Äquators. Und genau das konnte man auch am gestrigen Mittwoch beobachten. Obwohl im Bereich des Mistrals der Druckgradient etwas geringer gewesen ist als über dem Nordatlantik, zeigte sich der Wind dort schneidiger als im höheren Breiten. Und dieser Effekt ist genau diesen höheren Breiten geschuldet.

Auf der Südhalbkugel verhält es sich übrigens ähnlich - aber mit umgekehrtem Vorzeichen. Der Wind wird bei gleichem Druckgradienten schwächer, je näher man zum Pol kommt. Aber er wird durch die Erdrotation dort in die andere Richtung abgelenkt. Mathematisch macht sich dies durch ein "Minus" bemerkbar, das sich über sinφ in die Gleichung "schummelt". Und offensichtlich zeigt sich dies auch daran, dass auf der Südhalbkugel, im Gegensatz zur Nordhalbkugel, der Wind im Uhrzeigersinn um Tiefdruckgebiete und entgegen dem Uhrzeigersinn um Hochdruckgebiete weht.