Seit jeher blickten die Menschen ehrfürchtig in den Himmel, wenn Blitze zuckten und Donner grollte – und fast überall auf der Welt glaubte man, dass dies das Werk mächtiger Götter sei. Bei den Germanen war es der furchtlose Donnergott Thor, der seinen Hammer schwang und die Funken auf die Erde schleuderte. In Griechenland war es Zeus, der wütend Feuer vom Himmel warf, bei den Römern war es der Göttervater Jupiter. Heute wissen wir es besser: Ein Blitz ist kein göttlicher Zorn, sondern eine beeindruckende Naturerscheinung – eine gigantische elektrische Entladung. Per Definition sind Blitze eine von starken Licht- und Schallerscheinung begleitete, natürliche Funkenentladung großen Ausmaßes, die bei einem Gewitter auftritt. Die Entladung erfolgt in einem Blitzkanal, der einen Durchmesser von wenigen Zentimetern hat. Der dabei fließende Strom hat eine Stromstärke bis etwa 100.000 Ampere und erzeugt damit Temperaturen im Blitzkanal von über 20.000 Grad Celsius (zum Vergleich die Sonnenoberfläche hat eine Temperatur von etwa 6.000 Grad Celsius).

Anfang des 18. Jahrhunderts begann eine aufregende Ära: Die Wissenschaft entdeckte die Macht des Experiments! Während manche Menschen noch fest an abergläubische Erklärungen für Blitze glaubten, kamen allmählich neue, handfestere Theorien auf. Einige vermuteten, dass Blitze aus chemischen Reaktionen verschiedener Gase in der Luft entstanden. Andere wiederum waren der Wahrheit schon näher auf der Spur – sie vermuteten, dass Elektrizität eine Rolle spielte. Mutige Forscher machten sich daran, mit naturwissenschaftlichen Experimenten dem Geheimnis der Blitze auf den Grund zu gehen.

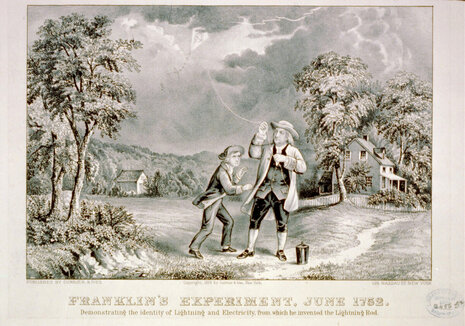

Eine der bekanntesten Geschichten aus dieser Zeit ist die, des Drachenexperimentes von Benjamin Franklin – dem amerikanischen Schriftsteller, Wissenschaftler und Staatsmann. An einem gewitterreichen Junitag 1752 ließ Franklin gemeinsam mit seinem Sohn einen Drachen steigen, an dessen Spitze ein Eisendraht befestigt war. Als die dunklen Gewitterwolken aufbrausten und der Blitz einschlug, wurde die elektrische Ladung über das nasse Seil bis zu einem daran befestigten Schlüssel geleitet. Dort konnte Franklin die Kraft des Blitzes in einem Flaschenkondensator speichern. So sagt es zumindest die Legende. Ob das Experiment tatsächlich geglückt ist, ist bis heute umstritten, da es keinerlei Augenzeugen gab und Benjamin Franklin sich durchaus über die Gefährlichkeit des Experiments bewusst war.

Auch in anderen Teilen der Welt wurde zeitgleich an Experimenten und Theorien gearbeitet, die die elektrische Natur von Blitzen beweisen sollten. Beispielsweise in Bologna, der ältesten Universität Europas. Dort kämpfte Laura Bassi, die erste weibliche Universitätsprofessorin Europas, in einer Welt voller Männer um Gehör ihrer Theorien zum Thema Blitze. Bologna war zu dieser Zeit ein wahres Meer aus Geschlechtertürmen – schlanken, hohen Gebäuden, die stolz in den Himmel ragten. Doch genau diese Türme wurden in der gewitterreichen Region schnell zu gefährlichen Brandfallen. Immer wieder setzten Blitzeinschläge ganze Viertel in Flammen.

Die Theorie, dass Blitze eine elektrische Entladung von Gewitterwolken darstellen, war für sie auch schon durch eigene Experimente bewiesen. Die Idee, die sie nun auch im Austausch mit anderen Naturwissenschaftlern verfolgte, war, den elektrischen Strom so umzuleiten, dass er keinen Schaden mehr an Gebäuden verursachen konnte. Gemeinsam mit ihrem Mann installierte sie im Jahre 1752 den ersten funktionierenden Blitzableiter am Turm der Akademie. Ob dieser wirklich die Stadt vor Blitzschäden schützen konnte, konnte nicht lange unter Beweis gestellt werden. Leider musste der Blitzableiter aufgrund von Protesten der noch abergläubischen Stadtbevölkerung schon bald wieder abgebaut werden.

Der Siegeszug des Blitzableiters konnte aber nicht mehr aufgehalten werden. In Deutschland wurde der erste Blitzableiter auf der Hamburger Hauptkirche St. Jacobi im Jahr 1769 installiert. Bald darauf wurde auch an vielen anderen Orten in Deutschland wie beispielsweise auf Kirchtürmen und Schlössern Blitzableiter angebracht. Bis heute findet man auf hohen Gebäuden Blitzableiter, die zwar technisch angepasst, aber immer noch nach dem gleichen Prinzip dem Gebäudeschutz dienen. Trotzdem sind Blitzschäden auch heute keine Seltenheit. Besonders die empfindliche Technik in modernen Gebäuden sorgt dafür, dass Blitzeinschläge oft teure Folgen haben. Ein Blick auf die Zahlen zeigt das deutlich: Im Jahr 2023 registrierten Versicherer in Deutschland rund 220.000 Blitz- und Überspannungsschäden – und zahlten dafür stolze 330 Millionen Euro an Entschädigung aus.

Als menschlicher Blitzableiter gilt Roy C. Sullivan, ein ehemaliger Parkaufseher aus den USA. Er wurde in seinem Leben unglaubliche sieben Mal vom Blitz getroffen und hat alle überlebt. Riskieren sollte man einen Blitzschlag aber auf keinen Fall. Die Sterblichkeitsrate liegt Schätzungen zu Folge bei etwa 30 Prozent. In Deutschland sterben etwa vier Menschen pro Jahr durch Blitzschlag. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man sich am besten verhält, wenn man von einem Gewitter überrascht wird. Schutz bieten feste Gebäude oder das Auto. Wenn man im offenen Gelände unterwegs ist, sollte man sich möglichst von großen Bäumen fernhalten, die Füße ganz eng zusammenstellen und sich möglichst klein machen. Auf keinen Fall sollte man sich auf den Boden legen. Je größer die Fläche mit Bodenkontakt ist, umso größer können die Spannungsunterschiede im Körper werden.

Für die kommenden Tage ist deutschlandweit kaum mit Blitzen und Gewittern zu rechnen. Nur an den Alpen und im Südschwarzwald sind im Tagesverlauf einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Ansonsten ist es sehr sonnig und trocken.