12. Januar 2013 | Dipl.-Met. Christoph Hartmann

Es geht bergauf, ...

zumindest im statistischen Mittel!

Auch wenn nun nach einer langen milden Witterungsperiode eine

Dauerfrostperiode beginnt, so zeigt die langjährige Statistik, dass

in den meisten Orten Deutschlands die Temperaturen sich nun langsam

wieder nach oben bewegen.

Wie ist das zu erklären?

Gäbe es keine Wärmespeicherung im Boden oder im Wasser, dann wäre

aufgrund der Strahlung der Tag der Wintersonnenwende im Mittel der

kälteste Tag des Jahres.

Allerdings speichern Land- und Wassermassen die Wärme und geben sie

im Laufe der Zeit wieder ab.

Da Wasser eine höhere Wärmekapazität als das Land besitzt, dauert es

länger, bis das Wasser keine Wärme mehr an die Luft abgeben kann.

Daraus folgt:

Im Bereich von Landmassen liegt der im Mittel kälteste Tag kurz nach

der Wintersonnenwende, in einer Wasserumgebung dagegen deutlich

später.

Deutschland liegt teils im unmittelbaren Einflussbereich des Wassers

(Nordseeinseln), teils in einer Übergangszone zum reinen

Kontinentalklima Osteuropas mit den Weiten Russlands.

Wenn man sich innerhalb Deutschlands von Südost nach Nordwest bewegt,

müsste sich die kälteste Phase zeitlich nach hinten verschieben.

Gleichzeitig sollte sich der Frost abschwächen.

Wärmere Temperaturen Richtung Norden erscheinen zunächst paradox zu

sein. Das kann man aber mit der erwärmenden Wirkung der Nordsee

erklären.

Gehen wir nun von der Theorie zu den Messungen über.

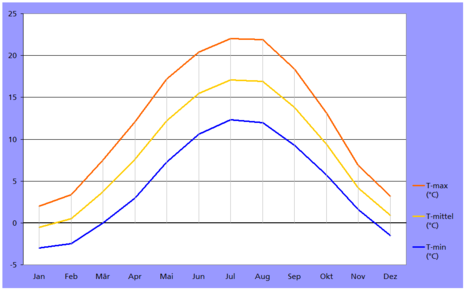

Um nicht von zufälligen Tagesschwankungen abhängig zu sein, wurden

für die

Auswertung die Mittelwerte von fünf Tagen zusammengefasst und auf den

mittleren der fünf Tage bezogen.

Die tiefsten Temperaturen werden zwischen dem 8. und 11. Januar

erreicht, nur in Richtung Meer verschiebt sich der Zeitraum etwas

nach hinten.

Sie sehen also, die im Mittel kältesten Tage des Jahres haben wir

bereits im größten Teil Deutschlands bereits hinter uns.

Auf den Inseln allerdings liegt die Periode maximaler Kälte erst im

Laufe des Februars.

Dann ist die Nordsee am kältesten und kann die strengen

Februarfröste, die mit dem Witterungsregelfall "Spätwinter" vielen im

Gedächtnis sind, nicht mehr ausgleichen.

Die mittleren Temperaturen der Fünftagesperiode liegen im Südosten

bei -4 Grad, in der Mitte bei -0,5; auf den Inseln im Januar bei

+0,5, Mitte Februar bei -0,2 Grad.

Bergauf allerdings geht es nur bis zum Spätwinter, der in der Regel

Mitte Februar eintritt.

Dann sinken die fünftägigen Durchschnittstemperaturen bis auf die

Bereiche entlang und westlich des Rheins im fünftägigen Mittel wieder

unter die null Grad.

Im Unterschied zum Januar sind wegen des deutlich höheren

Sonnenstandes die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht bei

Sonnenschein größer als 10 Grad und es herrscht normalerweise kein

Dauerfrost mehr.

© Deutscher Wetterdienst

Themenarchiv:

28.04. - Immer noch zu trocken ...

27.04. - Blitze und die Erfindung des Blitzableiters

26.04. - Heiter bis historisch: Ein 26. April voller Geschichte(n)

25.04. - Tag des Baumes

24.04. - Endlich wieder Regen?!

23.04. - Ein Käffchen geht immer

22.04. - Die Gewittersaison ist gestartet

21.04. - Die Gewitterlage am Ostersonntag

20.04. - Knoblauch: Der Wetterflüsterer im Beet

19.04. - Bicycle day

18.04. - Gewitterprognose im Warndienst des DWD

17.04. - Niederschlagsbilanz

16.04. - Starker Temperaturkontrast mit Folgen

15.04. - Große Wetter- und Temperaturkontraste über Deutschland

14.04. - Niederschläge auf der Alpensüdseite

13.04. - Endlich Regen – aber Vorhersage mit Tücken

12.04. - Das neue Naturgefahrenportal (NGP) des Deutschen Wetterdienstes

11.04. - Der Wind, der Wind, …

10.04. - Sonnige Aussichten

09.04. - Erster Sommertag am Wochenende?

08.04. - Wichtige Links auf der Homepage

07.04. - Temperatursturz par excellence: Lappland wärmer als Leipzig?

06.04. - Auf der Suche nach dem Regen

05.04. - Zunehmende Trockenheit und ihre Auswirkungen

04.04. - Unwetter auf den Kanaren

03.04. - Auf Frühlingswärme folgt Temperatursturz

02.04. - Deutschlandwetter im März 2025

31.03. - Wettercasts

30.03. - Hagelstürme in Europa

29.03. - Gekonntes Täuschungsmanöver